春山海事法務事務所

春山海事法務事務所は、「海と船に関する海事代理士業務」と「児童館・学童クラブの運営コンサルティング」を行っている事務所です。

TEL.03-6319-2000 Mobile.080-3344-4433

〒112-0012 東京都文京区大塚6-32-9

ここでは私の船に装備した国際VHF25W無線機や簡易AISトランスポンダーの手続をご紹介していきます。本来、私の船ごとき小型ボートで、多少海に出るもののほぼ平水区域のみ航行する場合には、正直「ここまで」の装備は不要ではありますが、海事代理士という職業柄さまざまな手続を学びたいと考え、チャレンジしています。ご覧いただいた皆さんが、ご自身で手続をなさるか、あるいは専門家に手続代行を依頼するかの判断材料としていただければ幸いです。

1. 25Wの国際VHF機 ICOM IC-M504J を購入 2012.9.5

そもそも私が自分の船(「くじら12号」)に国際VHF無線を搭載しようと思ったきっかけは、1年後に迫ったくじら12号の船検の定期検査にむけて、信号紅炎など法定備品の調達を節約したいと思ったからです。無線機を搭載していると、航行区域にもよりますが、法定備品のいくつかが免除されます。その恩恵を受けたいと考えたのです。そこで、かつてより大好きだった無線機器メーカーのICOMの製品を探していたところ、IC-M504Jという25Wの国際VHF無線機があるのを知りました。その後、秋葉原の店舗やネットなどで最安値を探していたところ、21,800円にて宮城県の販売店から購入することができました(当時の相場34,800円)。しかし、購入当時、私は海上特殊無線技士(25Wは2級以上)の資格を所持していませんでしたので、すぐには開局手続を進めることはできませんでした。まずは購入した機器を自宅に保管するのみでありました。※ちなみに「くじら12号」はこの時点での船舶検査証書上の船名は「LOVE」になっています。前の持ち主がつけた名前ですが、2013年6月の定期検査時に「くじら12号」に改名する予定です。ここでは便宜上「くじら12号」と呼んでいます。なお、国際VHFでは船名が呼び出し符合になるので、定期検査後船名が変わったところで無線局の呼び出し符号の変更手続もしなければなりません。

2. クラスB簡易AISトランスポンダー ICOM MA-500TR を購入 2012.10.1.

ICOMのカタログを見ると高級クルーザーの操舵室に国際VHFのIC-M504JとクラスB簡易AISトランスポンダーのMA-500TRJが並んで写真に写っています。正直「かっこいいなぁー」というのが購入したいと思ったきっかけです。くじら12号は茨城県の霞ヶ浦から利根川、銚子、利根川運河から東京湾程度しか航行しない(ほぼ平水区域)ので、AISトランスポンダーはほぼ不要なのです。まぁ必要あるとすれば東京湾と銚子港ぐらいですね。でもいつかはくじら12号で日本一周を・・・なんて夢を持っていなくもないので、とりあえず装備だけはしておくのも悪くないかと思ったのです。しかし、簡易AISトランスポンダーの相場は15万から20万程度で、くじら12号のような小型ボートでは、必要なものでなければあえてそれを買おうとするものではありません。そんな時・・・なんと新古品の海外製の簡易AISトランスポンダーが安価に売りに出されているのを発見したのです。日本仕様のMA-500TRJは15万~20万が相場だったのに、米国仕様のMA-500TRは7万~8万(1ドル80円前後のころ)が相場なのでした。それからまたさらに新古品ということで半額となり35,000円だったのです。正直衝動買いをしてしまいました。もちろん販売側は「米国仕様なので日本で使用可能かどうかの保障はしません」という条件付ではありますが・・・電波局の検査を受けて合格すれば日本でも使用できると見込み、購入を決めました。まあ仮に使用不可でも同梱のGPSアンテナMXG-5000(単体では販売していない)が国際VHFのIC-M504Jに使用できるため、それだけでもいいかとも思えたのです。

MA-500TRもMA-500TRJもどちらもICOMの現行製品ですし、MA-500TRJが発売される以前はMA-500TRしかなかったため、たぶん大丈夫だろうと(かなり安易に)見越していたのですが、念のため・・・と思ってICOMのお客様相談窓口に電話して訊きました。電話先の担当者は「お調べして折り返しお電話します」とのこと。そして数時間後電話がかかってきて「日本で使用可能かどうか分かりません」との返答だったのです。正直、ちょっとびっくりする回答でした。自社の製品が、そして現行製品が使用可能か分からないというのは・・・。おそらくはICOMの技術者や設計者は分かっていたのでしょうが(もちろん自分たちで設計して作っているのですから)、相談窓口担当者はそこまで社内で問い合わせすることなく、近くにいる事務方か上司に訊いただけなのでしょう。ICOMの対応にがっかりしましたが、逆に電波局の検査が楽しみになっても来ました。まずは国際VHFを開局し、その後くじら12号の定期検査を済ませ、そのあとにいよいよ輸入簡易AISトランスポンダーの検査という手順で行こうと思っています。私もネットで輸入簡易AISトランスポンダーの開局手続きについて前例がないか調べましたが、ネット上では紹介されていませんでした。2013年7月以降を楽しみにしています。

3. 第1級海上特殊無線技士資格の取得 2013.2.8.

国際VHF無線局の開局を申請する際に必要なのが、無線従事者の選任であります。船長である私以外の者で無線従事者の資格を所有している方が常にくじら12号に乗り組むのであるのなら、その方を無線従事者として選任すればいいのですが、それは現実的ではありません。また、くじら12号は私一人で乗船することがほとんどです。よって、船長=無線従事者として自分が無線従事者になる必要がありました。

国際VHFはハンディータイプの5W局であるなら第3級海上特殊無線技士免許でいいのですが、25W局は第2級海上特殊無線技士以上の資格が必要になります。私は、どうせ一日時間をかけて試験を受け、また安くはない受験料をかけるのであるなら第1級海上特殊無線技士の資格を取得しようと、勉強することとしました。次回の試験は2月にあるので勉強期間は5ヶ月あれば十分だろうと思いました。実際勉強をしてみると、無線工学と電波法規は過去問を完璧に頭に入れて「理解して」おけば合格ラインに行きました。また電気通信術は、2-3日前からの勉強で大丈夫だと思いました。しかし英語だけはそれでは難しいと思いました。ネイティヴスピーカーの発音に慣れ親しんでいなければ、聞き取ることが難しいのです。私は洋書で論文などを読んでいましたので、読むことに関しては自信がありましたが、さすがに10年以上海外へ行っていないですし、ヒアリングは自信がありませんでした。また船舶の専門用語が出てきますし、乗船時の状況を分かっていなければ、どういうシチュエーションでそういう問いが出るのかが分かりません。よって一番勉強し、また苦労したのが英語でした(ちなみにその苦労を後に続く方が繰り返すことのないよう、第1級海上特殊無線技士の英語に関しては当事務所で解説書を販売しています)。

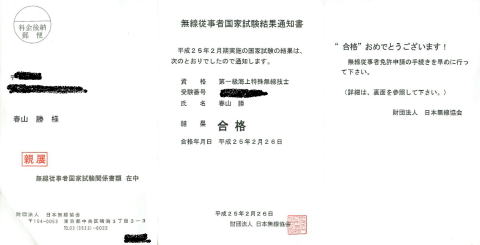

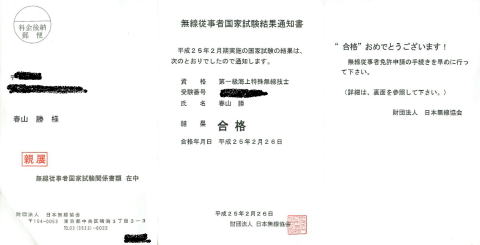

2013年2月8日、第1級海上特殊無線技士の試験を受けました。東京は晴海の試験会場(無線界では有名な江間忠ビル)には100名くらいの方が受けにきていました。試験そのものはトントン拍子に終わり、4科目もあるのにあっという間に試験科目が進んでいきました。無線工学や電波法規は早く解答が終わって早く試験会場から途中退出をした順番に電気通信術の実技の順番が来ますので、早く帰りたい方は早めに退出を、じっくりと試験前に復習してから最後の電気通信術の発話に臨みたい方は遅く試験会場を退出するといいでしょう。さて、試験の発表は2013年2月26日にハガキで届きました。結果は「合格」。まずはほっと胸をなでおろしました。

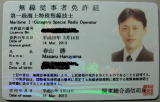

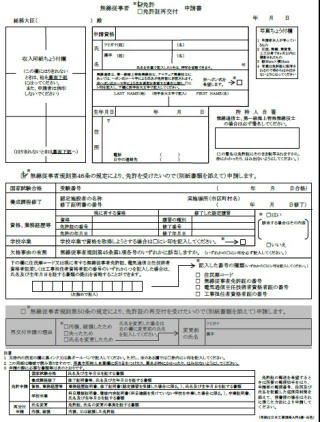

無線従事者試験の合格通知をもらっただけでは、まだ無線従事者として選任することはできません。次に免許証を総務省に発行してもらわなければなりません。そこで、関東総合通信局のホームページから必要書類をダウンロードし、合格した番号を記載の上、免許証の発行を申請しました。いまでは一般財団法人情報通信振興会でも取り扱っていますが、平成24年度までは関東総合通信局のみでした。手数料は1,750円、免許申請書は1海特は2海特以下とは別の申請用紙になります。私は合格通知書が届いた2月27日のうちにすべて必要書類をそろえ、その日のうちに申請書を郵送しました。

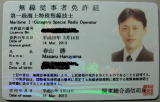

そして申請書を提出してから約1ヵ月後、第1級海上特殊無線技士の免許証が自宅に届きました。これでようやく、国際VHFの開局手続ができるようになりました。

4. 国際VHF局開局申請手続き 2013.3.1.

さて、無線従事者の免許証が届いたところで、さっそくIC-M504Jに同梱されていた申請用紙にて国際VHF局の開局手続をすることにしました。私はここで一緒に簡易AISトランスポンダーも開局機器に加えることもできたのですが、今回はあえてそれをはずしました。というのも、IC-504Jは型式認定(正しくは適合表示無線設備)されているので書類審査のみで開局手続が可能なのですが、米国製のMA-500TRは型式認定されていないので、通信局の検査が必要になってきます。そうなると時間と労力がかかり、くじら12号の定期検査に間に合わないおそれや、せっかく書類のみで開局できるのにその恩恵を受けられなくなってしまうからです。よってまずはIC-M504Jのみで開局し、くじら12号の定期検査を受け(そしてそのときに正式に船名を「くじら12号」と変え)、定期検査終了後に船名変更による国際VHFの呼び出し符号の変更手続を行い、さらに簡易AISトランスポンダーを加える手続をしようと考えました。非常にややこしい方法ではありますが、スピードと手続の簡便性から考えてこれがベストかと判断しました。

国際VHF局の開局申請手続きは、国際VHF機を使用したことのない全くの初心者には、何のことやらさっぱり・・・という感じだと思います。海岸局に加入していればそのチャンネルを加えることができますし、デジタル選択呼出しの機能がついているものでしたらそれを利用することもできます。私は開局時はどの海岸局にも入会していなかったので(現在は関東小型船安全協会に加入)海岸局のチャンネルは登録しませんでしたが、デジタル選択呼出しチャンネルであるch70を含む可能なほとんどのチャンネルを登録しました。

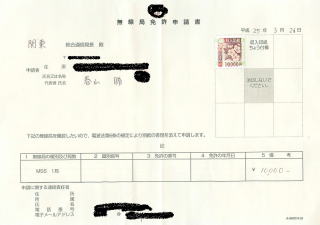

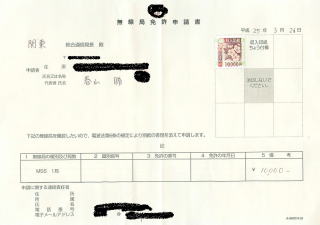

無線局免許申請書

無線局免許申請書

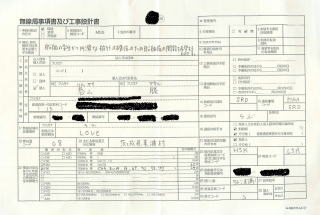

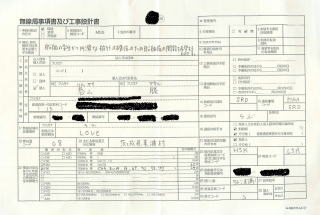

無線局事項書

無線局事項書

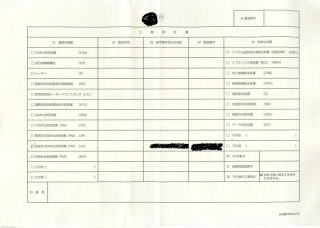

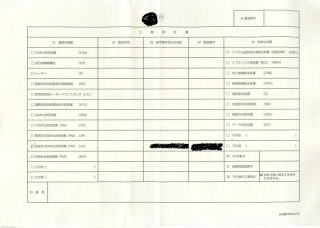

工事設計書

工事設計書

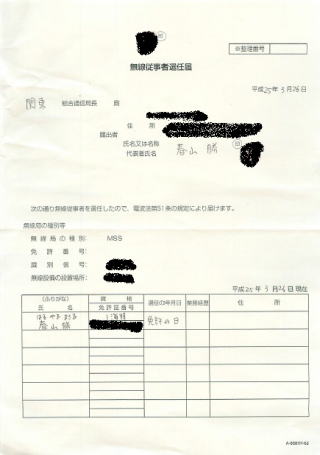

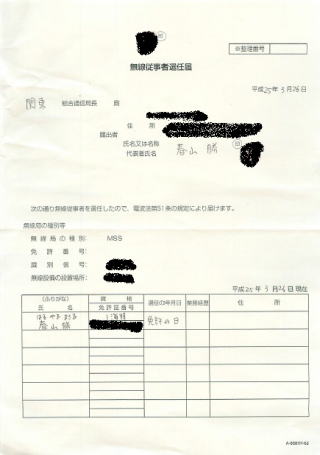

そしてこれが懸案だった無線従事者選任届

そしてこれが懸案だった無線従事者選任届

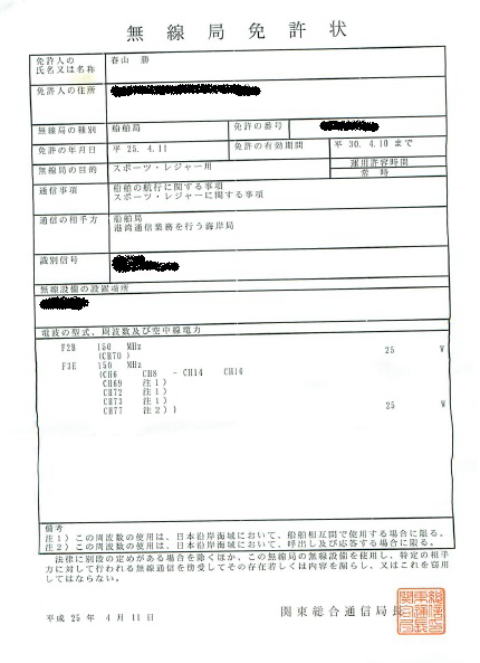

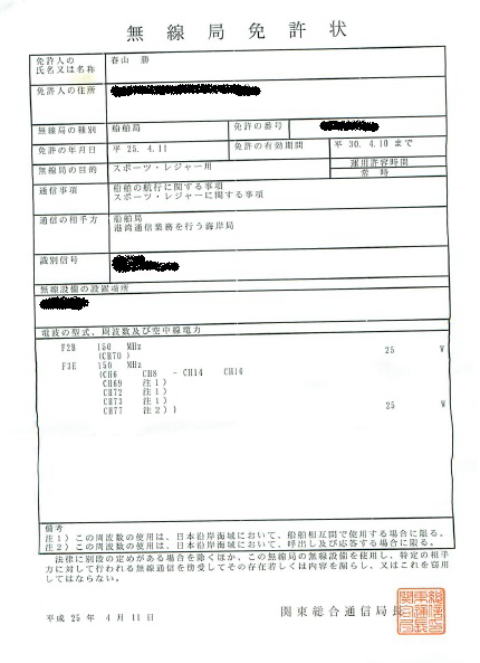

5. 国際VHF局の開局! 2013年4月11日

申請から1ヶ月以上かかると思っていた開局手続ですが、思っていたよりも早く2週間ほどで出来上がってきました。この点はアマチュア無線の開局手続きより早かったと思います。

1. 25Wの国際VHF機 ICOM IC-M504J を購入 2012.9.5

そもそも私が自分の船(「くじら12号」)に国際VHF無線を搭載しようと思ったきっかけは、1年後に迫ったくじら12号の船検の定期検査にむけて、信号紅炎など法定備品の調達を節約したいと思ったからです。無線機を搭載していると、航行区域にもよりますが、法定備品のいくつかが免除されます。その恩恵を受けたいと考えたのです。そこで、かつてより大好きだった無線機器メーカーのICOMの製品を探していたところ、IC-M504Jという25Wの国際VHF無線機があるのを知りました。その後、秋葉原の店舗やネットなどで最安値を探していたところ、21,800円にて宮城県の販売店から購入することができました(当時の相場34,800円)。しかし、購入当時、私は海上特殊無線技士(25Wは2級以上)の資格を所持していませんでしたので、すぐには開局手続を進めることはできませんでした。まずは購入した機器を自宅に保管するのみでありました。※ちなみに「くじら12号」はこの時点での船舶検査証書上の船名は「LOVE」になっています。前の持ち主がつけた名前ですが、2013年6月の定期検査時に「くじら12号」に改名する予定です。ここでは便宜上「くじら12号」と呼んでいます。なお、国際VHFでは船名が呼び出し符合になるので、定期検査後船名が変わったところで無線局の呼び出し符号の変更手続もしなければなりません。

2. クラスB簡易AISトランスポンダー ICOM MA-500TR を購入 2012.10.1.

ICOMのカタログを見ると高級クルーザーの操舵室に国際VHFのIC-M504JとクラスB簡易AISトランスポンダーのMA-500TRJが並んで写真に写っています。正直「かっこいいなぁー」というのが購入したいと思ったきっかけです。くじら12号は茨城県の霞ヶ浦から利根川、銚子、利根川運河から東京湾程度しか航行しない(ほぼ平水区域)ので、AISトランスポンダーはほぼ不要なのです。まぁ必要あるとすれば東京湾と銚子港ぐらいですね。でもいつかはくじら12号で日本一周を・・・なんて夢を持っていなくもないので、とりあえず装備だけはしておくのも悪くないかと思ったのです。しかし、簡易AISトランスポンダーの相場は15万から20万程度で、くじら12号のような小型ボートでは、必要なものでなければあえてそれを買おうとするものではありません。そんな時・・・なんと新古品の海外製の簡易AISトランスポンダーが安価に売りに出されているのを発見したのです。日本仕様のMA-500TRJは15万~20万が相場だったのに、米国仕様のMA-500TRは7万~8万(1ドル80円前後のころ)が相場なのでした。それからまたさらに新古品ということで半額となり35,000円だったのです。正直衝動買いをしてしまいました。もちろん販売側は「米国仕様なので日本で使用可能かどうかの保障はしません」という条件付ではありますが・・・電波局の検査を受けて合格すれば日本でも使用できると見込み、購入を決めました。まあ仮に使用不可でも同梱のGPSアンテナMXG-5000(単体では販売していない)が国際VHFのIC-M504Jに使用できるため、それだけでもいいかとも思えたのです。

MA-500TRもMA-500TRJもどちらもICOMの現行製品ですし、MA-500TRJが発売される以前はMA-500TRしかなかったため、たぶん大丈夫だろうと(かなり安易に)見越していたのですが、念のため・・・と思ってICOMのお客様相談窓口に電話して訊きました。電話先の担当者は「お調べして折り返しお電話します」とのこと。そして数時間後電話がかかってきて「日本で使用可能かどうか分かりません」との返答だったのです。正直、ちょっとびっくりする回答でした。自社の製品が、そして現行製品が使用可能か分からないというのは・・・。おそらくはICOMの技術者や設計者は分かっていたのでしょうが(もちろん自分たちで設計して作っているのですから)、相談窓口担当者はそこまで社内で問い合わせすることなく、近くにいる事務方か上司に訊いただけなのでしょう。ICOMの対応にがっかりしましたが、逆に電波局の検査が楽しみになっても来ました。まずは国際VHFを開局し、その後くじら12号の定期検査を済ませ、そのあとにいよいよ輸入簡易AISトランスポンダーの検査という手順で行こうと思っています。私もネットで輸入簡易AISトランスポンダーの開局手続きについて前例がないか調べましたが、ネット上では紹介されていませんでした。2013年7月以降を楽しみにしています。

3. 第1級海上特殊無線技士資格の取得 2013.2.8.

国際VHF無線局の開局を申請する際に必要なのが、無線従事者の選任であります。船長である私以外の者で無線従事者の資格を所有している方が常にくじら12号に乗り組むのであるのなら、その方を無線従事者として選任すればいいのですが、それは現実的ではありません。また、くじら12号は私一人で乗船することがほとんどです。よって、船長=無線従事者として自分が無線従事者になる必要がありました。

国際VHFはハンディータイプの5W局であるなら第3級海上特殊無線技士免許でいいのですが、25W局は第2級海上特殊無線技士以上の資格が必要になります。私は、どうせ一日時間をかけて試験を受け、また安くはない受験料をかけるのであるなら第1級海上特殊無線技士の資格を取得しようと、勉強することとしました。次回の試験は2月にあるので勉強期間は5ヶ月あれば十分だろうと思いました。実際勉強をしてみると、無線工学と電波法規は過去問を完璧に頭に入れて「理解して」おけば合格ラインに行きました。また電気通信術は、2-3日前からの勉強で大丈夫だと思いました。しかし英語だけはそれでは難しいと思いました。ネイティヴスピーカーの発音に慣れ親しんでいなければ、聞き取ることが難しいのです。私は洋書で論文などを読んでいましたので、読むことに関しては自信がありましたが、さすがに10年以上海外へ行っていないですし、ヒアリングは自信がありませんでした。また船舶の専門用語が出てきますし、乗船時の状況を分かっていなければ、どういうシチュエーションでそういう問いが出るのかが分かりません。よって一番勉強し、また苦労したのが英語でした(ちなみにその苦労を後に続く方が繰り返すことのないよう、第1級海上特殊無線技士の英語に関しては当事務所で解説書を販売しています)。

2013年2月8日、第1級海上特殊無線技士の試験を受けました。東京は晴海の試験会場(無線界では有名な江間忠ビル)には100名くらいの方が受けにきていました。試験そのものはトントン拍子に終わり、4科目もあるのにあっという間に試験科目が進んでいきました。無線工学や電波法規は早く解答が終わって早く試験会場から途中退出をした順番に電気通信術の実技の順番が来ますので、早く帰りたい方は早めに退出を、じっくりと試験前に復習してから最後の電気通信術の発話に臨みたい方は遅く試験会場を退出するといいでしょう。さて、試験の発表は2013年2月26日にハガキで届きました。結果は「合格」。まずはほっと胸をなでおろしました。

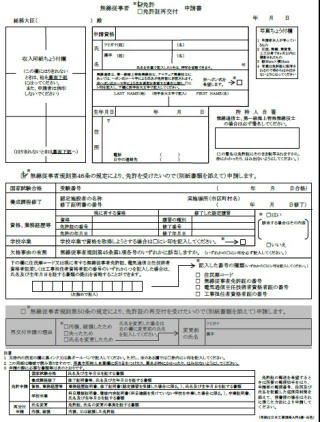

無線従事者試験の合格通知をもらっただけでは、まだ無線従事者として選任することはできません。次に免許証を総務省に発行してもらわなければなりません。そこで、関東総合通信局のホームページから必要書類をダウンロードし、合格した番号を記載の上、免許証の発行を申請しました。いまでは一般財団法人情報通信振興会でも取り扱っていますが、平成24年度までは関東総合通信局のみでした。手数料は1,750円、免許申請書は1海特は2海特以下とは別の申請用紙になります。私は合格通知書が届いた2月27日のうちにすべて必要書類をそろえ、その日のうちに申請書を郵送しました。

そして申請書を提出してから約1ヵ月後、第1級海上特殊無線技士の免許証が自宅に届きました。これでようやく、国際VHFの開局手続ができるようになりました。

4. 国際VHF局開局申請手続き 2013.3.1.

さて、無線従事者の免許証が届いたところで、さっそくIC-M504Jに同梱されていた申請用紙にて国際VHF局の開局手続をすることにしました。私はここで一緒に簡易AISトランスポンダーも開局機器に加えることもできたのですが、今回はあえてそれをはずしました。というのも、IC-504Jは型式認定(正しくは適合表示無線設備)されているので書類審査のみで開局手続が可能なのですが、米国製のMA-500TRは型式認定されていないので、通信局の検査が必要になってきます。そうなると時間と労力がかかり、くじら12号の定期検査に間に合わないおそれや、せっかく書類のみで開局できるのにその恩恵を受けられなくなってしまうからです。よってまずはIC-M504Jのみで開局し、くじら12号の定期検査を受け(そしてそのときに正式に船名を「くじら12号」と変え)、定期検査終了後に船名変更による国際VHFの呼び出し符号の変更手続を行い、さらに簡易AISトランスポンダーを加える手続をしようと考えました。非常にややこしい方法ではありますが、スピードと手続の簡便性から考えてこれがベストかと判断しました。

国際VHF局の開局申請手続きは、国際VHF機を使用したことのない全くの初心者には、何のことやらさっぱり・・・という感じだと思います。海岸局に加入していればそのチャンネルを加えることができますし、デジタル選択呼出しの機能がついているものでしたらそれを利用することもできます。私は開局時はどの海岸局にも入会していなかったので(現在は関東小型船安全協会に加入)海岸局のチャンネルは登録しませんでしたが、デジタル選択呼出しチャンネルであるch70を含む可能なほとんどのチャンネルを登録しました。

無線局免許申請書

無線局免許申請書 無線局事項書

無線局事項書 工事設計書

工事設計書 そしてこれが懸案だった無線従事者選任届

そしてこれが懸案だった無線従事者選任届5. 国際VHF局の開局! 2013年4月11日

申請から1ヶ月以上かかると思っていた開局手続ですが、思っていたよりも早く2週間ほどで出来上がってきました。この点はアマチュア無線の開局手続きより早かったと思います。